滞在している石垣島は3日程前から雨の期間に入りました。加えて昨日からは気温も下がって

来たので虫採りの気分は完全に消沈しています。石垣島での採集歴が浅い人であれば雨でも

低温でも出かけて行くのでしょうが、こちとらベテラン中のベテラン。

悪条件の中で不快な思いをしながら虫を見つける必要はもう全くありません。

それに今春の石垣遠征は最初の5日ほどで十分な成果を上げることが出来ており、余裕で残りの

旅程を過ごしている状態。

宿でゴロゴロしていますが(離島の宿でマッタリするのもまた格別なものがある^^)、暇なので

今回は趣向を変えて、今後の石垣島において狙う虫ではなく敢えてもう狙わない、無視する、

あるいは積極的に挑まない種類達を備忘の意味も兼ねて整理したいと思います(普通種を除く)。

ちょっと悪ノリ気味になるかもしれませんがお暇な方、暫しお付き合い下さい^^

まず、今の時期に最盛期を迎えているもの。つまり春物で今後は狙わない種類を挙げます。

真っ先に言及するのはオオヒゲブトハナムグリです。これは以前のアタリ年にウン百頭採ったり、

その前後にもちょこちょこ採っていたのでもうお腹一杯。春の八重山における本種の占める割合は

とても大きいですが、これをやらなくて済むのは極めて優れたアドバンテージです。

毎日これの飛翔を求めて林内に入っていく採集者らを尻目に余裕で他種に時間を割けるのですから^^

ちなみに本種の大発生はこの十年程無く、恐らく今後も無いと考えています。

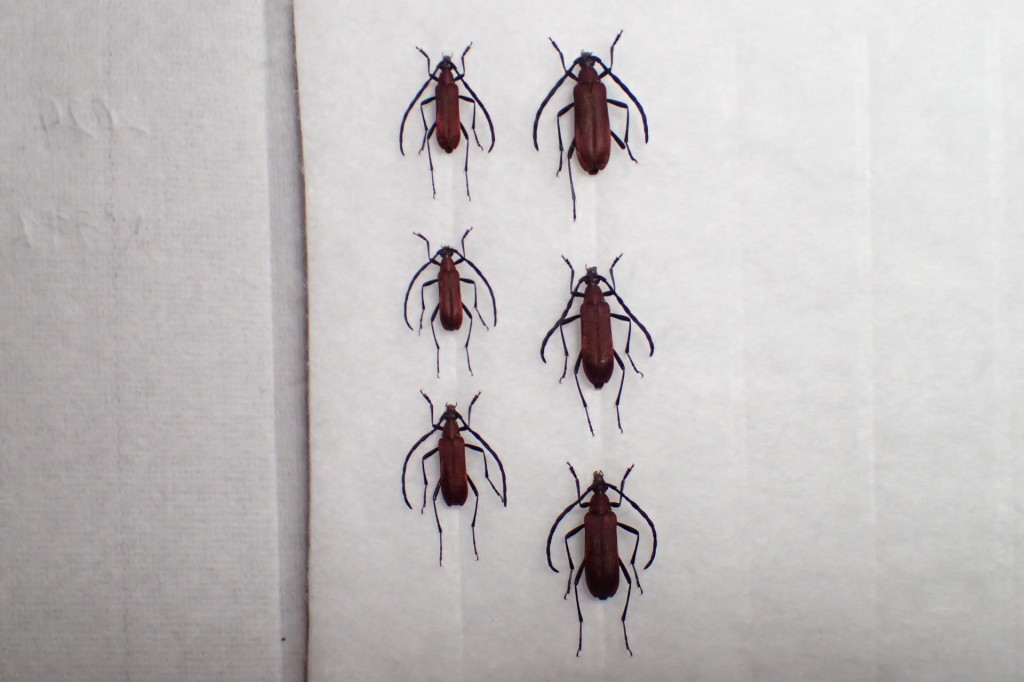

次にヤエヤマヒオドシハナカミキリ。春の雰囲気の中でこれを掬い採るのは至高の楽しみですが、

もう敢えてやらなくて済む状況になりました。詳しくは後日の当ブログで。

春の飛翔虫は上記に加えマツダクスベニカミキリがあるのですが、前記事のように材採集による

成虫獲得にメドが立ちそうなのでこれすらやらなくて済むことになります。

あと狙うべき飛翔虫の範疇にタイワンベニボタル(パラナスピア♂より得難い大型美麗種)が

ありますが、これまでで10頭程度は標本が溜まったのでこれも終了と。

わー、本当に春の飛翔虫は完全に引退なのかあ・・・ ちょっと(実はかなり)寂しい。

時期的に今居るが、もう採らない(採らなくてよくなった)もの。

ススキサビカミキリ。発生地が遠く、春は端境期でスレた無残な個体が殆どなのでやっても無駄。

マイコレも充実。

タイワンツツサビ。特殊な手間の掛かる採集法が必要で時間・労力が勿体ない。マイコレも充実。

アオヒメコバネ。成虫は狙ってもまず採れない。2回ほど材採集で当てておりマイコレ構築終了。

イシガキケブトハナ。良好なマイ・ポイントを持っているが他種と同様に安易に手放していたので

マイコレが崩壊しつつあった。昨春分と今春で再構築ほぼ完了。

イシガキフト。出始めで居ないことはないが数が採れないので積極的にはやりたくない。

マイコレも作成済だし、♀の明瞭な白帯型のみ注視する。そう言えば石垣北部個体群と南部?の

赤っぽい型は未トライなのでこれは何時かやらねばなるまい(材でも可能)。

イシガキリンゴ。積極的に探さないと数が揃わぬ厄介なリンゴ。昨春と今春は本種に時間を十分に

割いたのでマイコレ再構築ほぼ完了。

トラニュース2種。西表島の春にやる方が遥かに楽。石垣産ももう少し欲しいのでペンディング。

ヤエヤマクロスジホソハナ。石垣島では既に望み薄。石垣産の標本は幸運にも数頭持っているため、

機会があれば西表島で探すとしよう。

山頂ブーメ、ついでにアサヒナヒラタチビタマ。マイコレ作成済。前者は採集禁止になったし、

きついオモト登山はもうやりたくない。体力のある比較的若いうちに散々登っておいて良かった。

スジホソハナムグリ。かつて、ある年に当たって(それ以降殆ど採れていない)数十頭採ったが

気前良く放出したのでかなり減った。でももう良いでしょう。

ムネモンウスアオ。末尾で後述。

今の時期には居ない、材採集でも狙えるがやらないもの。

フタツメイエ。クロヨナ大木が伐採された際に特大個体を数ペア採集済。持ち帰れる程度の大きさの

材からはどうせ大型個体は出ないのでやる必要はなかろう。

ヤエヤマコゲチャヒラタ。ひょんなことから特大~大型を3ペア入手済。屋久島~大隅半島、対馬で

実績を積んでおりホストも同じで方法は熟知しているが、労力を考えるとやりたくない。

イシガキトガリバサビ。これも西表島産を含めマイコレ作成済。

ヒロオビオオゴマフ。かつて長期遠征を繰り返していた頃に特に山中で頑張って採った。

今後やらなくて良いようにと特大ペアを幾つか残してある。

コゲチャフタモンヒゲナガ。ヒロオビオオゴマフと同様。

ニッポンムネヒダヤマ。西表と併せスレの無い美個体を数ペア所持。終了。

サキシマニセクワガタ。パランドラを含む広義の原始的な種類は何故かあまり好きではない。

標本は一応あるし材採集は実力より運に左右されるのでやりたい気が湧かない。

暗い性格の虫は嫌いでもある。断捨離の対象。

カタモンビロウド。材とは関係ないが(厳密にいえば材でも狙える)、かつてこれを採るのが

楽しみでやり過ぎた結果、完全に飽きた。標本も大量に処分したが十分なマイコレ所持。

コゲチャトゲフチオオウスバ。これも材採集とは関係ないが♀を入手したので終了。

ケシ・チビ類。マイコレは少ないが数個体ずつ所持。好みではなく断捨離で良いんじゃない?

以上、採る必要のないものを挙げてきましたが、逆にやるべきものも少し整理しておきます。

まず、材採集をやり難い大型種や敢えて成虫で採りたいものは、旬の時期に来たいと思いますね。

これまで盛夏~秋~冬~3月上旬に来たことが無いし、4月中旬~6月初旬のベタな時期に

こだわりの種類を狙いにまた来てみても良いなと思います。イシガキビロウドやキンケビロウドの

追加はその時に得る予定だし(ビロウド類は材から羽脱させてもエリトラが上手く固まらない上、

触角も上手く伸びない)、他にもヤエヤマドイ追加など幾つかのミッションあり。

カミキリ以外でも以下のように必要な種類があります。

タテスジ・ヤエヤマメダカ・クビナガなどハンミョウ類。単純に放出し過ぎ。見事にマイコレ崩壊中。

サキシマアオカナブン。標本はまあ在るが、夏に来島したことが無いので時期の蝶や蛾と合わせて

一度はやりたい。

キボシセンチほか幾つかの糞虫。長期遠征時代に時間の関係で全く出来なかった。初夏に次回

行けば最優先の一つ。なお殆どのコガネや糞虫は断捨離済。

ミツテンコメツキモドキ。なぜかこだわりを持つ雑虫。かつて初夏に数回遠征していた際、

1か所のみで若干数を得ていたが現場を確認したところ環境が大きく変わっていた。今も居るのか。

ミカンツノカメムシ・ミカンキンカメムシなど珍・美麗カメムシ。前者は昨春偶然に採集。ポイントや

採集法は無いが追加熱望。後者は秋に新成虫を狙えるはず。秋の迷蝶とセットでやろう。

蝶・蛾。書き尽くせないので割愛。機会があれば別記事で。

ふむふむ、こうして整理してみると春はともかく別時期に石垣に来続けることは必須なのね。

話を戻します。

いずれにしても冒頭のように「春物飛翔虫」を今後やらなくて済むので春の負担は一切無くなりました。

春独特の雰囲気の中で、のんびりと散策しながら欲しかった蝶や蛾の完品(や飼育材料)を採ったり、

気が向いたら交換用のカミキリや甲虫種を採ってみたり、運動代わりにノコ引いて材を採ってみたり。

狙わずともネット持って歩いていたらパラナスピアくらいは入るでしょうし。

全然ガツガツしない春の八重山。最高だね^^

最後にムネモンウスアオカミキリについて触れます。本種は2010年代中盤の数回の遠征でかなり

採っているのですが、♂や小型♀は結構手放したのでもう少しマイコレが欲しいところです。

ちなみに今春数回話した方が10年ほど前にも某所で僕と会ったそうですが、丁度その時僕が目前で

ムネモンを採っていたそうです(その方は今春ムネモンを1ペア採ったとのこと)。

自分は忘れていても、人のその後の行動に影響を与えている事って結構あるんですよね。

前段のように春の石垣の虫はほぼ採り尽くしたので春にはもう来なくて良い状況にありますが、

それでは寂しいのでまた来るために採らずに何か残しておこうと思います。

それをムネモンと決めました。

つまりムネモンは敢えて採りません(偶然に勝手にネットに入ってくれば別ですが^^)。

なお本種は材採集でも狙えるのですが、羽化成虫は幾ら上手く生かし続けても自然個体のようには

綺麗に発色しないことを確認済なので材で採ることはしません。

だから春に来るしかないよねえ~

今後も春に来続ける消極的なオチを捻り出し駄文を終えます^^

(翌日追記)

雨上がりの半日採集の今日、偶然にネットに入ったムネモンウスアオ♂。

こんな感じで春の石垣にも来続けます^^